El tiempo de la narcomúsica: parte 1

Una mirada al romance entre la música pop de esta generación y la estética de las mafias. La historia de un capo de la mafia que ejerce su poder.

Después de un mes de descanso tras el cierre de Shock (aquí contamos la historia), con este post estreno el Newsletter Teoría Pop. Era un texto que venía rumiando hace tiempo y que surgió, no a propósito de +57, la canción de la última polémica al respecto, sino de la lectura del libro Corridos Tumbados: bélicos ya somos, bélicos morimos, de José Valenzuela, y de otros libros y películas sobre historias de la mafia que quizá recomiende en otro post.

Teoría Pop será difundido a través de un proyecto al que bauticé Criba y en el que queremos, junto con colegas, ayudar a entender a los fans y la relevancia de los productos culturales que consumimos. Sigan a Criba aquí.

A mediados de los 70 Joe Colombo inició una manifestación frente a la sede del FBI en Nueva York porque le abrieron una investigación a su hijo, a quien él consideraba un honesto empresario.

Joe ganó fama mediática después de esa protesta y empezó una cruzada para limpiar no solo el nombre de su hijo, sino el de toda la comunidad italo-americana en Estados Unidos.

Su lucha lo llevó a fundar la Liga Italo-Americana de Derechos Civiles, que alcanzó a tener 45.000 socios y organizar actos masivos con invitados como Frank Sinatra.

El objetivo de la Liga era claro: que los medios, el FBI, las películas y las novelas dejaran de usar las palabras “mafia” y “Cosa Nostra”; que no escribieran o publicaran más historias al respecto.

La presión de la Liga fue recibida, entre otras organizaciones, por The New York Times, la Policía y la casa productora de El Padrino, película estrenada en 1972, justo un año después de que Colombo recibiera un disparo y se descubriera que era nada más ni nada menos que el capo de una de las cinco familias de la mafia neoyorkina.

Lo que en apariencia era una lucha legítima contra el estigma le sirvió a Colombo para quitarse de encima a la Policía y erradicar la sospecha. Mientras tanto, El Padrino se convirtió en la película favorita de los mafiosos en todo el mundo.

Paradójicamente, a pesar de la presión para que no mostrara a la mafia, la película les mostró un modelo ético y estético para percibirse a sí mismos a través de valores aparentemente antagónicos a la delincuencia: la lealtad al grupo, la valentía, la labor comunitaria y el respeto por la familia y las jerarquías.

Esa cruzada de Colombo por interceder en los relatos de la cultura popular revela una idea común y dudosa sobre la intervención política en las obras: creer que lo que no se nombra, no existe.

Pero también es una muestra de cómo el señalamiento acusatorio a la escenificación de la mafia contribuye más al encubrimiento que al entendimiento.

Hoy no solo son personajes como Colombo los que piden intervenir en las obras. En lugares como Colombia y México, artistas, políticos y civiles indignados hacen llamados para que, en la música y en la televisión, se muestre solo “la cara amable” de sus países.

Pero son llamados que nos conducen a un círculo vicioso entre la fascinación por las historias ocultas y el repudio por la supuesta perpetuación del estigma. En cualquier caso, evitan llegar al fondo del asunto: no hace falta ser explícito para que los valores del narcomundo se manifiesten; los valores asociados al narco nos atraviesan, se han exportado y asimilado en la cultura mainstream, a veces, sin que lo notemos.

El alcance global de géneros como el trap, los corridos o el reggaetón son prueba de ello. De hecho, es quizá esa misma tensión entre la truculencia de los contextos de origen y el éxito económico el combustible de su popularidad.

La narcoestética

El ensayista colombiano Omar Rincón describe el fenómeno de la narcoestética como un territorio simbólico compartido en los lugares con presencia de capos del narcotráfico como México y Colombia. El valor definitivo de ese territorio simbólico es la valentía del traficante y sus características visibles son el brillo, el exceso y la ostentación.

El concepto no es nuevo, pero lo novedoso hoy es que, gracias a la exportación de productos culturales como las películas, series y, más recientemente, la música, ese territorio simbólico se ha expandido.

La figura del narco-héroe se fundió con la figura del empresario exitoso porque nos mostraron sus valores compartidos. De ahí que las mafias se estructuren y se nombren como empresas y que los trabajadores y artistas (como en el mundo de las finanzas o la industria de la música) se comporten como mafiosos.

Lo que presenciamos en el trap, los corridos y el reggaetón no son relatos marginales como alguna vez ocurrió con el gangsta rap o los ejercicios narrativos de la salsa: la ética (los principios de conducta individuales) y la estética (los códigos y la idea de lo bello) de lo narco y de la mafia hoy son constitutivos de la industria de la música pop.

No importa si las referencias son explícitas o implícitas, conscientes o inconscientes.

Los productos que hoy representan “lo latino” en la cultura mainstream deben su popularidad a la fascinación que despiertan los valores atribuidos a la mafia. Y su popularidad se retroalimenta con la realidad. Los narco-héroes han sido elevados a modelo estético.

En la música el discurso y los valores de lo narco se exportan y se consumen condensados bajo ese velo discursivo de la empresa y del éxito económico.

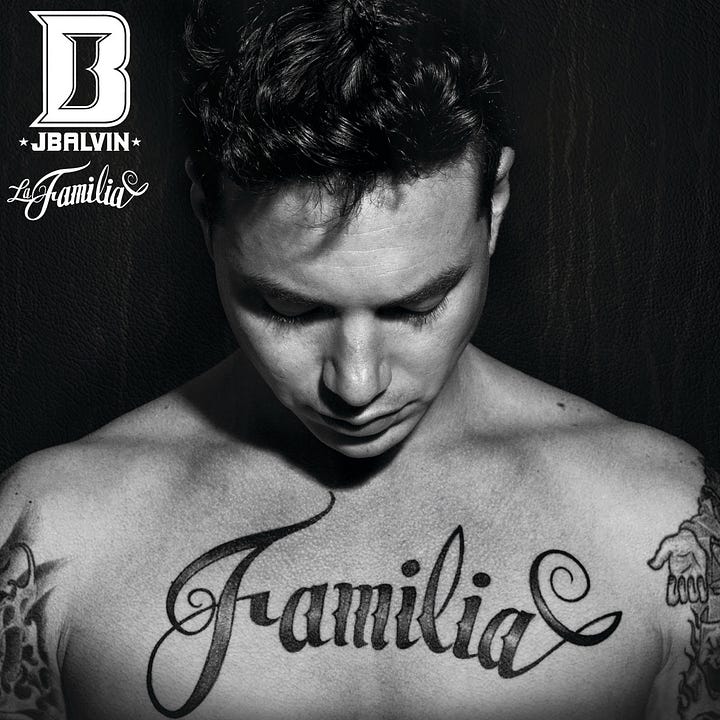

Para la muestra líneas o imágenes como estas, en las que el trapero argentino Duki no se proclama como el capo, sino como el CEO; el reggaetonero colombiano J Balvin, apodado “El negocio”, se presenta como la imagen de “La familia”; y Rauw Alejandro posa como Il Capo en su álbum “Cosa Nuestra”.

'To-'toy flotando, treinta mil, disparo a dar como un fusil

En la calle con los mandril, pa' las portada' 'e magazine

Mami, ese culo twerkea y rebota, jo-jogo bonito, Brasil

Via-viajo pa' Europa, en la puerta 'e la Gucci me prendo un misil

Quieren trap, trapicheo, no le compro a los feo'

'Toy monta'o en un trineo, veinte mil por un video

De la empresa soy el CEO, Benjamine' de trofeo

Los diablo' de partyseo, pussy, te bajamo' el de'o

Este es un fragmento de la canción CEO (2024) del argentino Duki y el uruguayo Mesita.

Si Pablo me viera, diría que soy un berraco

Ustede' hablando mierda y yo y los mío' por Mónaco

Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'

Tan hablando solo', están hablando con el eco

El signo del dinero, ese e'mi nuevo zodiaco

Prende un puro, la familia está en Mónaco

Este fragmento en el que Bad Bunny se enuncia como el orgullo de Pablo Escobar pertenece a la canción Mónaco (2023).

A la izquierda, la portada del álbum La familia (2013) de J Balvin. A la derecha, la foto promocional de Rauw Alejandro en su álbum Cosa Nuestra (2024).

Narcomúsica

Llamémosle a este fenómeno, como lo hizo Rincón, “narcomúsica”.

El antecedente directo y explícito de la narcomúsica es la tradición corridista mexicana, que impactó en Colombia a nivel regional con los narcocorridos. Pero su consolidación global en la industria se produjo a través de los corridos tumbados y bélicos gracias a nombres como Peso Pluma, Natanael Cano y Fuerza Regida.

Los corridos tumbados son narcomúsica explícita. Pero su emergencia no pudo ocurrir sin su encuentro con otro tipo de música compatible en valores y menos directa. El trap y a la emergencia del reggaetón como producto latino de exportación alimentaron esa categoría con otros matices desde el sonido y el discurso.

Esa tríada de géneros musicales comparten valores en sus formas de producirse y distribuirse. Hay artistas se refieren a sus canciones como si fueran paquetes de cocaína cruzando la frontera a los Estados Unidos. Sus patrones rítmicos repetitivos no son acompañantes del viaje psicodélico (como ocurre en otros géneros), sino el narcótico mismo, suministrado a los fans con precisión algorítmica porque se produce como una empresa.

También se exportan y se comercializan los sueños y las fantasías de modo explícito, una y otra vez, como en AP de Blessd.

No crean que son inmortales

Que aquí todos ustedes se pueden morir

Aquí les borramos la cara

Como en NBA los tableros Shaquille

Ustedes se creen El Chapo Guzmán, y no llegan ni a JoaquínTengo dinero, dinero yo tengo lo mío

Y no es pasajero porque Dios me bendijo a mí

Lujos, joyas ando rich

Fiesta, yates, Miami Beach

Se*o, drogas y un par de bich**

Para que ese sueño de exportación se haga posible muchos han tenido que recular en lo explícito de sus letras. Les ha tocado contar otras historias de amor para llegar a un público más amplio, pero ese público se encuentra en las fantasías de consumo ilimitado, el exhibicionismo del lujo o el individualismo “empoderante” que te dice que puedes hacer lo que te propongas.

¿Cómo leer la narcomúsica?

A mi juicio, no hay que caer en la trampa de leer la narcomúsica como la causante de una degradación moral. Tampoco pensar todas las representaciones como “apologías” directas.

En Bélicos ya somos, bélicos morimos Juan Ramírez Pimienta cuenta cómo la canción Dijeron que no lo iba a lograr de Chino Pacas y Jesús Ortíz Páez (vocalista de Fuerza Regida), una de las más sonadas de 2023 en México y Estados Unidos, tuvo un giro interpretativo en TikTok.

La letra de la canción cuenta cómo se corona una vuelta. O mejor dicho: celebra que un tránsito de droga fue exitoso. Es, evidentemente, apologética al narco y al control territorial que ejercen. “Arriba la mafia, somos de la calle”, dice.

Pero la frase “Dijeron que no lo iba a lograr” fue utilizada en TikTok por muchos jóvenes (en su mayoría migrantes) que mostraban videos o fotos de sus graduaciones. El reto viral era mostrar que cumplieron una meta y que estaban en camino del ascenso social. Vías distintas, mismo mensaje.

Si bien en corridos como este se habla explícitamente del narco, lo que la audiencia extrae y reclama como suyo es el principio ético: la obstinación y la necesidad de la superación económica.

José Valenzuela afirma que, tanto los narcocorridos de décadas pasadas como los más recientes corridos tumbados y bélicos, se caracterizan porque comparten estos elementos y códigos:

Hacen alusión a las drogas. Mencionan sus bondades, efectos, prejuicios y el consumo hedonista.

Cuentan historias de la empresa y los asuntos del negocio: la producción, la distribución, etc.

Exaltan el poder: se hacen llamar los meros meros, los jefes, los patrones, etc.

Hablan de los organismos policiales como cómplices o subordinados

Dibujan a Estados Unidos como paraíso o destino de la distribución de drogas.

Destacan el machismo y el culto al sueño del galán seductor.

La valentía es un valor fundamental.

La lealtad se exhibe como atributo para que el negocio funcione.

Resaltan los rasgos identitarios locales de su comunidad: el empuje, la humildad, etc.

Exaltan a las mujeres con rasgos como la valentía, la impiedad y la crueldad.

¿No se aplican estos mismos códigos, casi en su mayoría, con los que vemos en el reggaetón y el trap? ¿Y no se han extendido estos códigos al tiempo que los ritmos se hacen más populares?

En otra entrega escribiré más al detalle sobre las especificidades del trap, los corridos tumbados o bélicos y el reggaetón y cómo se han exportado, deformado y reinterpretados los códigos de lo narco en artistas como C. Tangana o Rosalía.

Por lo pronto, algunas ideas sobre por qué ha calado tan bien el discurso de la narcomúsica en nuestra generación.

Que Colombia y México, dos de los países exportadores de las figuras más célebres del narcomundo (Pablo Escobar y el Chapo Guzmán) se hayan convertido en dos de los más grandes exportadores de artistas no es coincidencia.

El alcance global de los artistas de estos géneros, a pesar de los intentos de limpiar nuestro pasado, paradójicamente, es producido en parte por la fascinación que despiertan las narrativas de los narco-héroes, esa mezcla entre valentía, éxito y transgresión de la ley.

Es ese contexto de origen el que dota de autenticidad a las fórmulas estéticas de la narcomúsica. Pero, de nuevo, es un error considerar a todo uso de los códigos del narco como una apología. Y señalar esos códigos no nos excluye de ser partícipes del mismo sistema de valores.

Las referencias al consumo de drogas o a la mafia en la narcomúsica son, en últimas, representaciones que solo tienen sentido en una red de relaciones estructuradas por la demanda de una capacidad ilimitada de consumo.

Es en el sueño de consumir en el que se encuentran los valores del público masivo y los del narco. El capo de la mafia, el capo de la industria de la música y el capo de las finanzas dan sentido al sueño de acumulación: la capacidad ilimitada de consumir culos, carros, drogas y marcas.

Pero la narcomúsica, en últimas, permite vivir la fantasía consumista depurada de su componente violento.

El caso de Joe Colombo es un extremo del conflicto entre ética y moral: en su vida como individuo comulga con la ética de la mafia, pero en su vida pública promueve la moral que la comunidad migrante. La respuesta de Colombo contra quienes quieren mostrar a la mafia ilustra bien el conflicto de quienes piden que solo mostremos “la cara amable”: querer tener el control de la representación es, en últimas, la mano del mafia ejerciendo su poder. Pero ese poder no nos pertenece.